Trinkwasser, Erdgas und Strom – heute selbstverständlich, früher eine Seltenheit

Die zuverlässige Versorgung mit Trinkwasser, Erdgas und Strom hat die Lebensqualität der Menschen nachhaltig verbessert. Für uns ist sie heute selbstverständlich:

Klares Trinkwasser fließt in höchster Qualität direkt aus dem Hahn, ein Dreh am Thermostat bringt wohlige Wärme dank der Erdgasheizung, und ohne Strom ist unser Alltag kaum noch vorstellbar.

Doch das war nicht immer so. Es liegt noch gar nicht so lange zurück, dass diese Energie- und Wasserversorgung nicht automatisch ins Haus kam. Deshalb möchten wir Sie mitnehmen auf eine kleine Zeitreise und Ihnen einen Überblick über die Entwicklung der Trinkwasser-, Erdgas- und Stromversorgung in Radevormwald geben.

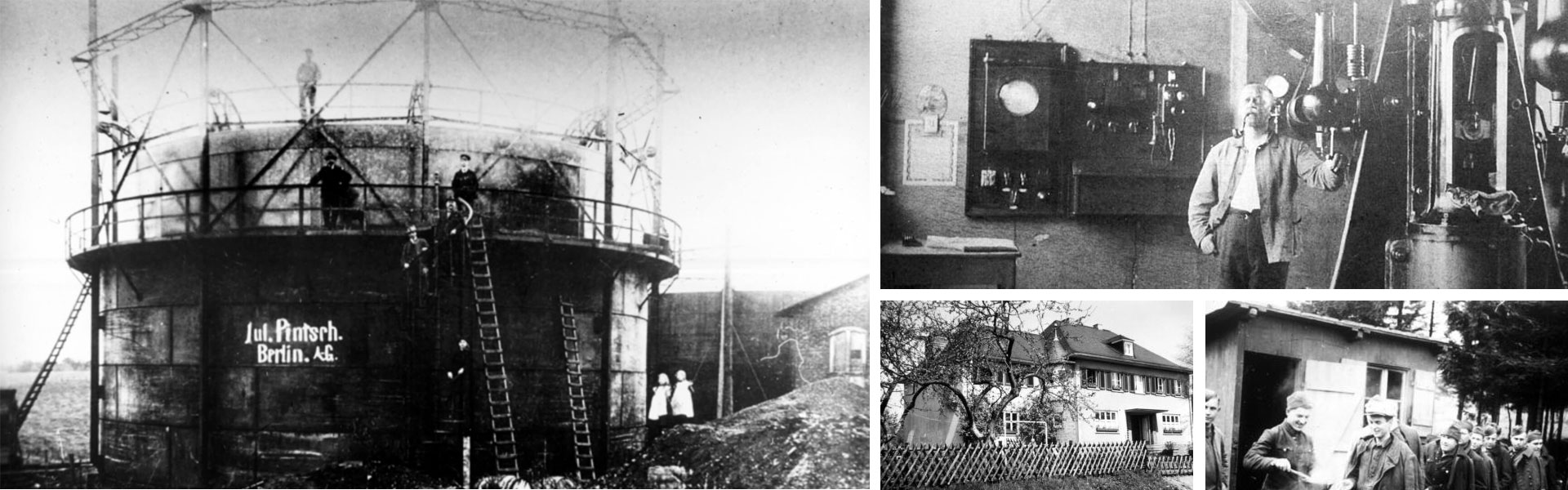

Unser besonderer Dank gilt Herrn Ernst Halbach, einem langjährigen Mitarbeiter, der mit großem Engagement bei der Zusammenstellung der historischen Informationen mitgewirkt hat. Ebenso danken wir dem Heimatforscher Erich Meskendahl herzlich, der uns die hier gezeigten Bilder aus seinem Archiv zur Verfügung gestellt hat.

Es muss ein gemütliches Städtchen gewesen sein, das Radevormwald um 1813. Altertümliches haftete der Stadt nicht mehr an, vergebens suchen wir auch heute noch nach Zeugnissen ferner Vergangenheit. Was aus dem Mittelalter stammte, haben die beiden Stadtbrände vom 17. Juli 1525 und vom 7. Juni 1571 vernichtet; was aber seitdem geworden war, nahm der dritte Stadtbrand hinweg, der am 24. August 1802 ausbrach.

Morgens, gegen 9:30 Uhr, brach auf dem Speicher des Vorderhauses des Kaufmanns Johann Funcke ein Feuer aus. Dieses Anwesen lag außerhalb der Mauer, doch unmittelbar am Stadtgraben, „vorm Thor“ an der Ostseite der Stadt. Johann Adolf Bechte berichtete, das Feuer sei „wie man anders nicht wissen kann, durch das Brauen von Bier entstanden“. Von dem brennenden Dachstuhl aus trieb der mehrfach seine Richtung wechselnde Wind die Flammen über die westlich liegende Stadt. „Augenblicklich“ und „in Blitzesschnelle“, wie es heißt, lief das Feuer „in einem Kreise rund um die Stadt herum“. Alle Gebäude innerhalb der Stadtmauer, also alles, was von der heutigen Graben- und Hohenfuhrstraße umschlossen ist, brannte lichterloh. Die trockenen Stroh- und Holzschindeldächer boten reichlich Nahrung für das Feuer. Innerhalb von 1,5 Stunden brannten etwa 150 Häuser bis auf die Grundmauern nieder. Lediglich die aus Bruchsteinen gemauerte kath. Kirche überstand dieses Inferno…

Einwohner, die nicht schnell genug ihre Häuser verlassen konnten oder den falschen Fluchtweg nutzten, kamen in den Flammen um oder starben später durch die Brandverletzungen. Die obdachlosen Familien, die keine Unterkunft bei Verwandten und Freunden finden konnten, lebten in Zelten vor der Stadt oder in den Gewölbekellern ihrer abgebrannten Häuser.

Nachdem die Nachbarstädte von dieser Brandkatastrophe Kenntnis erhielten, setzte eine große Hilfsbereitschaft ein. Aus den umliegenden Städten trafen Lebensmittel-, Kleider- und Geldspenden ein, um die Not zu lindern. Hervorzuheben ist auch der selbstlose Einsatz der hiesigen Prediger bei Kollektenreisen durch das Land bis nach Holland.

Auf Grund der Erfahrungen bei früheren Stadtbränden, und zwar 1687 (Elberfeld), 1727 (Breckerfeld), 1753 (Hückeswagen), 1722 (Schwelm), 1737 (Lüttringhausen), 1759 (Wermelskirchen), 1723 (Remscheid), 1746 (Lennep) und 1795 (Wipperfürth) führte der Kurfürst Maximilian Joseph von Bayern durch Verordnung vom 26. September 1801 die Feuerversicherung „Feuerassekuranz für das Herzogtum Berg“ ein, wovon viele Brandgeschädigte in Radevormwald profitieren konnten.

So schwer auch das Unglück unseren Ort traf: Es wurde für ihn der Ausgangspunkt einer vollkommen neuen Stadtentwicklung!

Der im Frühjahr 1803 genehmigte Stadtplan für den Wiederaufbau berücksichtigte die Erfordernisse der neuen Zeit. Die Stadtmauer, welche die Stadt einengte und keinen Schutz mehr bieten konnte, ist abgebrochen und für neue Fundamente verwendet worden. Der Festungsgraben wurde größtenteils mit Schutt ausgefüllt. Waren vorher die Straßen und Fußwege eng und verwinkelt, die Häuser sehr ungleich aufgebaut, so wurden jetzt die Straßen erheblich verbreitert und ordentliche Fluchtlinien geschaffen.

Die Grundstücke mussten deshalb neu vermessen werden, welches keine leichte Aufgabe war. Bei der Zuteilung der Grundstücke wurde auch darauf geachtet, dass vorhandene Grundmauern, Keller und Brunnen nach Möglichkeit noch genutzt werden konnten. Statt der Holzschindeln und Stroh wurden hauptsächlich als Bedachungsmaterial „Leien“ (Schieferplatten) verwendet. Die Düngerhaufen, die bis dahin vielfach vor den Häusern lagen, verschwanden.

Der quadratische Markt, der diagonal von der Kaiserstr. geschnitten wird, trägt dazu bei, dass der Charakter einer ländlichen Stadt durch den Wiederaufbau nicht verloren gegangen ist. Bemerkenswert ist, dass der Marktplatz und die neuen Straßen vorerst nicht gepflastert wurden. Bei starken Regen weichten die Straßen auf und das Regenwasser vermischte sich mit Abwasser und Jauche in den Pfützen. Die Straßenpflasterung erfolgte 1839. An Straßenbeleuchtung dachte damals noch kein Mensch. Wer abends im dunkeln ausging, der nahm seine eigene Laterne mit…

Der Wiederaufbau ging langsam voran. 1810 wurden 200 neue schieferbekleidete oder gebälkte, meistens mehrstöckige Reihenhäuser gezählt. Als 1813 der Tagelöhner Philipp Bernhard, der als letzter Obdachloser mit seiner Frau in einem Zelt auf dem sogenannten Kuhmarkt jahrelang gelebt hat, ein Obdach fand, wurde der Wiederaufbau als abgeschlossen betrachtet.

In der Gemeinde Radevormwald lebten zu diesem Zeitpunkt insgesamt 3.700 Seelen. Was die Beschäftigung angeht, so sind hauptsächlich die Gewerbe zu finden, die mit dem täglichen Leben zu tun haben: Bäcker, Metzger, Schuster, Schneider, Uhrmacher usw. sowie die erforderlichen Geschäfte und Handlungen. An industriellen Gewerben begegnen uns Strumpfweberei, Siamosenweberei, vereinzelt auch Tuchweberei; in der Niederbauernschaft die Hammerschmiede (Kleinschmiedereien), ferner blüht auf dem Lande die Landwirtschaft und an den Fluss- und Bachläufen die Müllerei.

Ein Gewerbe, das in den 20er und 30er Jahren eine große Ausbreitung erfährt, fehlt noch fast vollständig: die Herstellung von Schlössern.

Es wird manchem Leser nicht recht einleuchten, dass es vor gut einem Jahrhundert in unserer Bergstadt noch keine öffentliche Wasser-, Strom- und Gasversorgung gab.

Seit 1882 ist zwar von dem Bedürfnis Trinkwasser und Licht geredet worden, es kam jedoch in jenen Jahren nie zu einem ernsthaften Handeln. Wenn auch viele Einwohner mit der Petroleum- und Öllampe, mit dem Schein der Kerzen und Fackeln einerseits und mit einem guten Hausbrunnen andererseits auskommen konnten, so fragte man sich doch, ob die bequeme Beschaffung von Licht und Wasser nicht allgemein durch Einsparung von Mühe und Zeit als vorteilhafte Einrichtung gesehen werden konnte.

Diese Frage wurde allgemein bejaht, da die Nachbarstädte große Vorteile durch den Betrieb städt. Gas- und Wasserwerke nachweisen konnten. Nur musste die Beschaffung von Licht und Wasser billig, den finanziellen Verhältnissen der in der Gemeinde lebenden rd. 9.000 Einwohner angepasst sein. Die vielfach geringe „Steuerfähigkeit“ der Handwerker und Gewerbetreibenden durfte man nicht aus dem Auge lassen.

Obwohl sich die Stadtverordnetenversammlung immer wieder mit diesem Thema befasste, kam es aus finanziellen Gründen zu keinem Ergebnis.

In der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juli 1891 hält es Bürgermeister Klappert an der Zeit, noch einmal die Gas- und Wasserfrage zur Sprache zu bringen. Er trägt vor, dass der Wasserbau-Inspektor von Hagen festgestellt hat, dass für den Bau einer Wassergewinnungsanlage im Ülfetal genügend Grundwasser zur Verfügung steht, auch wenn sich die Stadt zehn- bis fünfzehnfach vergrößert. An dem günstigsten Punkt des Ülfetales, etwa von 4. Ülfe bis Ackermannsmühle, sollten verschiedene Sammelbrunnen und eine Pumpstation, die mit einer Dampfmaschine betrieben wird, angelegt werden. Von hier aus sollte das Wasser zu einem auf dem Telegraph (Kollenberg) zu errichtenden Wasserturm gepumpt werden. Der Inspektor ging davon aus, dass der natürliche Druck des Wassers für jeden Bedarf an allen Punkten der Innenstadt genügend stark sei. Ferner wurde angeregt, später die Anlage auf dem Telegraph mit einem Aussichtsturm zu versehen, um Touristen anzulocken.

Obwohl immer wieder seuchenartige Erkrankungen der Einwohner durch verdorbenes Brunnenwasser festzustellen waren, sprach sich die Bürgerschaft dafür aus, zunächst die Beleuchtungsfrage zu klären. Die Verwaltung informierte sich dort, wo schon Erfahrungen vorlagen. Etwa in Solingen. Auf eine entsprechende Anfrage im Jahre 1892 kam von dort postwendend die Antwort: “Die Beleuchtungsfrage bildet einen der wichtigsten Faktoren in unserem Kulturleben und ist für die Entwicklung der Städte von herausragender Bedeutung.“

Es kamen zwei Lichtquellen in Betracht: Gas und Elektrizität. Der Stadtverordnete Otto Rocholl sprach sich für die Elektrizität aus, da nach seiner Meinung die Dampfmaschine der Wasserpumpstation nach Befüllen des Wasserturmes einen Generator zum Lichterzeugen bis Mitternacht antreiben könnte. Die Elektrizitätserzeugung würde dann nur wenige Kosten für Kohle und sonstige Betriebskosten verursachen und billigste Abgabe von Licht und Kraft ermöglichen. Damit zu jeder Stunde Elektrizität zur Beleuchtung und zum Motorenbetrieb vorhanden ist, wurde vorgeschlagen, in der Stadt große Akkumulatorenbatterien aufzustellen.

Die Mehrheit der Stadtverordneten folgte jedoch den Vorschlägen von Bürgermeister Kloppert, der den Bau eines eigenen Gaswerkes favorisierte und breite Unterstützung und Zuspruch von den Einwohnern erhielt. Am 5. Mai 1892 beschloss die Stadtverordneten-Versammlung, eine eigene „Gasanstalt“ mit Eisenbahnanschluss für die Anlieferung von Steinkohle am jetzigen Standort der Stadtwerke Radevormwald GmbH zu bauen. Bereits am 14. September wurde der Bauauftrag vergeben. Der erste Gasmeister Adolf Herminghaus wurde am 1. August 1893 eingestellt, am 16. Oktober 1893 legte der Stadtrat die Allgemeinen Bedingungen fest – die Geburtsstunde der Radevormwalder Gasversorgung.

Mit der Inbetriebnahme der Eisenbahnverbindungen 1890 nach Barmen-Rittershausen (heute Oberbarmen) und Lennep und mit dem Beginn der Erzeugung von Stadtgas in 1894 begann in Radevormwald ein neues Zeitalter. In den Folgejahren, die Anzahl der Einwohner in der Stadtgemeinde war zwischenzeitlich auf über 10.000 gestiegen, machte sich bereits nach wenigen heißen Sommertagen vielfach Wassermangel unangenehm bemerkbar. Viele Bürger waren gezwungen, das Wasser für den Hausbedarf aus näher und weiter gelegenen Nachbarbrunnen zu holen. Die öffentlichen Brunnen auf dem Marktplatz wurden bei Wasserknappheit geschlossen, um Löschwasser vorzuhalten.

Da es auch gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch keine Abwasserleitungen und Kläranlagen gab, wurden in der Stadt die Fäkalien in vielen Aborten und sogenannten Düngestätten gesammelt und später abgefahren. Da diese Gruben nicht ausgemauert waren, versickerte die Flüssigkeit im Erdreich und verunreinigte die in der Nähe befindlichen Brunnen.

Mit einem dramatischen Aufruf „Städt. Wasserleitung“ wendet sich der damalige Bürgermeister Hüsgen am 17. Juni 1896 in der Radevormwalder Zeitung an die Bürgerschaft und macht schonungslos auf die bestehenden hygienischen Gefahren aufmerksam, dass hier fast regelmäßig auftretende Krankheiten sehr wohl auf den Genuss anscheinend klaren und gesunden, in Wirklichkeit aber in Folge vorgenannter Übelstände verdorbenen Wassers zurückzuführen sind. Der Bürgermeister bestätigt, dass viele Brunnen mit gesundheitsschädlichem Wasser eigentlich polizeilich geschlossen werden müssten.

Ferner weist er auf die große Gefahr für Leben und Eigentum der Bürger im Falle eines Brandes hin. „Möge sich die geehrte Bürgerschaft stets vor Augen halten, dass die Schrecken der Feuersbrunst schon wiederholt über unser Städtchen hereingebrochen sind“, so der Bürgermeister und erinnert an die Stadtbrände vom 17. Juli 1525, 7. Juni 1571 und 24. August 1802.

„Von allen einsichtigen Bürgern muss endlich anerkannt werden, dass die Anlage einer Wasserleitung heute eine Lebensfrage für die gedeihliche Fortentwicklung unserer Stadt geworden ist. Reichliches und gutes Wasser spielt in den verschiedenen Industriezweigen eine wichtige Rolle!“ betont der Bürgermeister und rechnet vor, dass sich von 230 Häusern im engeren Stadtbezirk 200 sofort anschließen müssten, um die Rentabilität des Werkes zu sichern.

Abschließend lädt der Bürgermeister alle Mitbürger, welche ein Herz für den Fortschritt der Gemeinde haben, namentlich alle Hausbesitzer und Mieter, zu einer Besprechung am 18. Juni 1896 in die oberen Räume des Hotels Engelbert Fasbender in der Kaiserstraße ein. Die Bürgerversammlung hat sehr viel zur Klärung der Einrichtung einer öffentlichen Trink- und Löschwasserversorgung beigetragen. Niemand bezweifelt mehr die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Anlage.

Es wird eine Kommission gewählt, die aus folgenden Bürgern besteht: Bürgermeister Hüsgen, Ernst Ludwig Buschhaus, Richard Hahne, Cords, E. Meskendahl, Crone und Aug. Selbeck. Aufgabe der Kommission ist es, anschlusswillige Hauseigentümer und Gewerbetreibende zu ermitteln und bei der Tarifbildung darauf zu achten, dass die Lasten gleichmäßig verteilt werden, wobei auf die Erfahrungen bereits bestehender städt. Wasserleitungen in Barmen, Elberfeld, Lennep, Cronenberg, Solingen, Remscheid, Velbert und Altena zurückgegriffen werden soll.

Beschlussfassung über das Projekt einer Wasserleitung für die Stadt: Es vergingen noch weitere zwei Jahre, bis unter dem Vorsitz des Bürgermeisters Hochstein am 11. Oktober 1898 eine Stadtverordneten-Versammlung stattfand, in welcher der Bürgermeister berichten konnte, dass der erfahrene Civilingenieur Glaß aus Barmen, der bereits Wasserwerke in Ohligs, Hilden, Lobberich und Barmen projektiert und die Ausführung überwacht hat, zu Rate gezogen worden ist. Ingenieur Glass schlug die Wasserentnahme aus dem wasserreichen Bevertal, nahe der Ortschaft Stoote, in unmittelbarer Nähe des Talbeckens der im Oktober 1890 fertiggestellten Bevertalsperre vor. Der Herstellungsaufwand des Grundwasserwerkes wird mit 120.000 Mark und die jährlichen Betriebskosten mit 7.200 Mark veranschlagt. Sollten wider Erwarten in den ersten Jahren die Einnahmen aus dem Verkauf von Wasser nicht ausreichend sein, so werden die Fehlbeträge von der Stadt ausgeglichen, da sich durch den Wegfall von Löschwasserbrunnen und Wasserbassins Kosteneinsparungen ergeben.

Auf Vorschlag der Finanz-Commission beschließt die Stadtverordneten-Versammlung einstimmig, Ingenieur Glaß mit der Ausführung der Anlage zu beauftragen. Die Bauzeit wird mit zwei Jahren veranschlagt. Als Vergütung erhält Ingenieur Glaß 4,85% der Kostenanschlagssumme und eine Entschädigung von 10 Mark je Dienstreise.

In der Stadtverordnetenversammlung am 10. November 1898 wurde die erste Wahl einer Wasserwerkskommission durchgeführt. Diese Kommission sollte zunächst die Einhaltung der abgeschlossenen Verträge, die Vergabe von Arbeiten und Bauleistungen überwachen.

Folgende Herren gehörten dieser Kommission an:

Die Kommission baute zunächst ein Grundwasserwerk im wasserreichen Bevertal unterhalb der Mündung des Erlenbaches nahe der Ortschaft Stoote. Maßgeblich für diesen Entschluss war wohl die damalige Erfahrung, dass Wasser in großen Mengen aus Tiefbrunnen auf unseren bergischen Höhen nicht zur Verfügung steht.

Wenn auch infolge der hohen Niederschläge das Bergische Land einen Reichtum von Abflüssen aufweist, so lässt die Boden- und Gesteinstruktur in der Regel nur verhältnismäßig geringe Grundwasservorkommen zu. Alluvialgrundwasserwerke sind aber nur dort möglich, wo erhebliche Grundwassermengen von Natur aus im Boden gespeichert werden, wie es zum Beispiel noch heute unterhalb der Bevertalsperre in unserer Nachbarstadt Hückeswagen der Fall ist. Alle anderen Städte des Bergischen Landes, welche zunächst auch Grundwasserwerke gebaut haben, mussten die Wassergewinnung nach Fertigstellung der Trinkwassertalsperren im Interesse einer gesicherten Trinkwasserversorgung umstellen.

Um Grundwasser für die Radevormwalder Bevölkerung fördern zu können, wurde im Bevertal ein Förderschacht mit einem Durchmesser von 1,50 m bis in rd. 20 m Tiefe gebracht, mit einem 29 m langen Querstollen versehen.

Zur Bedienung und Überwachung der Anlage wurde zunächst Maschinenmeister Ewald Busch nebenamtlich, erst später, nach dem die tägliche Förderleistung etwa 150 cbm betrug, fest eingestellt.

Das Projekt sah den Bau eines 18 m hohen Wasserturmes nach dem Intze-Prinzip mit einem Fassungsvermögen von 125 cbm vor. Der Wasserturm wurde 1899 auf dem höchsten Punkt der Ortschaft Rädereichen (394,5 m ü. NN), an der heutigen Wasserturmstraße, errichtet. Da bei guter Sicht vom Turm aus der Kölner Dom (Richtung Süd-West) zu sehen war, träumten Stadtverordnete davon, auf dem Wasserturm eine Aussichtsplattform für Besucher zu montieren, um somit Touristen nach Radevormwald zu locken…

Der Wasserturm wurde 1899 fertiggestellt, ebenso die Zubringerleitung mit einem Durchmesser von 150 mm l. W., welche das Pumpwerk im Bevertal auf einer Strecke von rd. 3,4 km, teilweise durch Waldflächen, mit dem Wasserturm verbindet. Vom Wasserturm aus wurde die Wasserleitung DN 150 auf einer Länge von rd. 1,5 km an der B 229 entlang bis zur Bahnhofstraße verlegt.

Von dort aus erfolgte der Ausbau des Wasserleitungsnetzes im Stadtkern hauptsächlich mit 80 mm l. W., und zwar nördlich bis zur Carl-Diem-Straße, östlich bis zur Ülfe-Wuppertal-Straße, südlich bis Ende Bahnhofstraße, westlich bis Espertstraße. Außerplanmäßig wurde die Wasserleitung in der Elberfelder Straße bis zur Ortschaft Bergerhof in DN 100 und anschließend bis Herbeck in DN 80 mit einer Gesamtlänge von rd. 2,2 km und in der Kölner Straße bis zur Ortschaft Heide mit einer Länge von rd. 1,5 km in DN 80 verlegt.

Innerhalb von nicht einmal zwei Jahren wurde 1899/1900 insgesamt 12,6 km Wasserleitung mit Handausschachtung gebaut, eine beachtliche Leistung. Der königliche Baurat Misling aus Elberfeld nahm die Wasserwerkseinrichtungen und das Leitungsnetz am 6. April 1900 ab. Anschließend wurde mit der Wasserförderung aus der „Brunnenanlage“ in Stoote begonnen. Da zu diesem Zeitpunkt nur ca. 60 Häuser angeschlossen waren, betrug die tägliche Fördermenge in den ersten Monaten lediglich 50 – 60 cbm.

Für die Wasserleitungen in den Gebäuden waren Blei- und verzinkte Eisenröhren zugelassen.

Die Bleiröhren mussten jedoch folgende Dimensionen und Gewichte haben:

Der ursprüngliche Kostenvoranschlag für den Bau der gesamten Wasserversorgung belief sich auf rd. 120.000 Reichsmark. Durch die außerplanmäßigen Baumaßnahmen (Verlegung bis zu den Ortschaften Herbeck und Heide) erhöhte sich der Herstellungsaufwand auf insgesamt rd. 165.000 Reichsmark.

Bei einem im Mai 1898 kalkulierten Wasserpreis von 40 Pfg je cbm einschl. der Miete für den Wassermesser lag die Rentabilitätsgrenze bei einem täglichen Wasserverkauf von 100 cbm, also bei rd. 37.000 cbm Wasser pro Jahr.

Der in Wasserversorgungsfragen engagierte Bürgermeister Hochstein machte seinerzeit deutlich, dass dieser Wasserpreis im Vergleich mit den Nachbarstädten als mäßig und vorteilhaft bezeichnet werden kann. Er machte aber auch deutlich, dass die öffentlichen Brunnen, die wegen schlechter Wasserqualität für den menschlichen Genuss nicht geeignet sind, geschlossen werden.

In der Folgezeit siegte die Vernunft. Von 623 Wohnhäusern wurden immerhin 518 Häuser an die öffentliche Wasserleitung angeschlossen.

| Entwicklung des Wasserwerkes | 1901 | 1906 | 1911 |

| Einnahmen in Mark | 11.894 | 19.840 | 31.800 |

| Wassermesser | 261 | 388 | 457 |

| Wasserabgabe | 29.735 | 48.703 | 80.177 |

| Jahr | Einwohnerzahlen | Verkauften Wassermenge / Jahresabgabe in cbm |

| 1900 | 10.446 | nicht bekannt |

| 1905 | 11.033 | 45.145 |

| 1910 | 11.236 | 58.884 |

| 1915 | 11.858 | 68.791 |

| 1920 | 11.129 | 106.180 |

| 1925 | 11.423 | 119.757 |

| 1930 | 13.626 | 168.244 |

Für die Versorgung der Dampflokomotiven mit Wasser betrieb der Bahnhof Radevormwald eine eigene Brunnenanlage auf dem Gelände der Reichsbahn. Die Wasserförderung geschah anfangs mit Hilfe eines Windrades.

1903 erfolgte der Anschluss des Bahnhofes an das öffentliche Wasserleitungsnetz. Die eigene Brunnenanlage wurde stillgelegt. Mit Zustimmung der Gemeindeverwaltung Lüttringhausen kündigt Bürgermeister Hochstein in einer Bekanntmachung vom 27. Nov. 1903 an, dass bei einer Erweiterung der städt. Wasserleitung nach den Wupperortschaften auch die Wasserversorgung des zu dem Gemeindegebiet Lüttringhausen gehörenden Teiles des Ortes Dahlhausen in Frage kommt.

Das Interesse der dort lebenden Bevölkerung an einer gesundheitlich unbedenklichen Trinkwasserversorgung war so groß, dass bereits 1905 die Wasserleitung von Herbeck aus über Keilbeck bis Dahlhausen und Vogelsmühle in DN 100 und DN 80, insgesamt rd. 5,9 km verlegt worden ist. Mit Rücksicht auf die großen Höhenunterschiede wurde die Zuleitung nach Dahlhausen durch den Einbau eines „Druckverminderungsbassins“ in Herbeck unterbrochen, damit kein schädlicher Überdruck in den Rohrleitungen entstehen konnte.

Bestimmungen über die Abgabe von Wasser aus dem Wasserwerk der Stadt Radevormwald

Am 3. April 1907 beschließt die Stadtverordnetenversammlung auf Empfehlung der Gas- und Wasserwerkskommission die vorgenannten Bestimmungen.

Hiermit wird folgendes festgelegt:

Hinsichtlich der Wasserpreisgestaltung ist hervorzuheben, dass für jeden Anschluss einschließlich der Miete für den normalen Wassermesser (20 mm Durchgangsweite) monatlich 3 Mark zu zahlen ist. In diesem Betrag ist auch der Verbrauch von 6 cbm Wasser enthalten.

Dieser Minimalbetrag steigert sich je nach Größe des Messers wie folgt:

Bei Mehrverbrauch von Wasser:

1908 wurde die Fa. Wülfing & Sohn angeschlossen, ferner die Hofschaft Niederdahl mit einer Anschlusslänge von fast 1,1 km. 1910 erfolgte der Ausbau mit einer Länge von 720 m in der Telegrafenstraße und bis zum Kollenberg; 1911 in der Leimholer Straße, Waldstraße, Dehnerhofstraße; Anschluss der Firmen Mundorf und Bremicker (Herbeck).

In der Stadtverordnetenversammlung am 17. Juli 1913 wurde das Gesuch um Anschluss der Ortschaft Ispingrade an die Städt. Wasserleitung behandelt. Die Ispingrader wünschten eine Verlängerung der Wasserleitung, da die Brunnen zu wenig Wasser hatten und die Bewohner bei Feuersnot großer Gefahr ausgesetzt sind.

Stadtbaumeister Weber rechnete vor, dass der Bau dieser rd. 1,4 km langen Leitung 6.400 Mark für 8 Hausanschlüsse kosten würde. Ferner geht Weber davon aus, dass auf Grund der langen Leitung und des geringen Wasserverbrauches die Leitung regelmäßig gespült werden muss, damit das Wasser nicht länger als 5 Tage in der Leitung verbleibt.

In diesem Zusammenhang verweist Weber auf die Verhältnisse in der Ortschaft Heide, welche unklares Wasser hat, das kaum zu gebrauchen ist. Auf Grund der Unwirtschaftlichkeit und der zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Versorgung empfiehlt die Versammlung den Ispingradern, sich selbst durch eine „Widderanlage“ Wasser zu beschaffen.

Im Kriegsjahr 1914 wurde es immer schwieriger, Kohle für den Betrieb der Dampfmaschine im Pumpwerk Stoote zu bekommen. Notgedrungen wurde das Maschinenhaus im Bevertal an das öffentliche Stromnetz der damaligen „Bergische Licht- und Kraftwerke AG“ mit Sitz in Lennep angeschlossen. Die Dampfmaschine für den Antrieb der Kolbenpumpen wurde ausgebaut und durch einen 15 PS-Drehstrommotor unter Beibehaltung der Transmission und des Riemenantriebes ersetzt.

Die Inflation des Geldwertes

Der 1. Weltkrieg 1914 – 1918 bewirkte einen großen Bedarf an Zahlungsmitteln. Um dem Rechnung zu tragen, gaben viele Städte, Gemeinden und Firmen Notgeldscheine aus.

Auch nach Kriegsende stabilisierte sich die Währung nicht. Die Finanzierung der enormen Kriegskredite und der im Friedensvertrag von Versailles festgesetzten Reparationszahlungen treibt die Schulden des Deutschen Reiches in unvorstellbare Höhen. Bis 1922 ist der 1000-Mark-Schein die höchste Banknote, doch noch im gleichen Jahr emittiert die Reichsbank 10.000- und 50.000-Mark-Scheine.

Im Februar 1923 erscheint erstmals ein Schein zu 1 Million Mark, im Sept. ist man bei 10 Milliarden, im November bei Billionen-Beträgen angelangt. Die höchste jemals in Deutschland in Umlauf gesetzte Banknote hatte einen Wert von 100 Billionen Mark. Die Auswirkungen auf die Bevölkerung waren erheblich. Die Verbraucherpreise 1922 stiegen auf das 685-fache. Ein Kilogramm Brot beispielsweise kostete im Oktober 1923 die unvorstellbare Summe von 680 Millionen Mark, ein Kubikmeter Gas 250 Millionen Mark, ein Kubikmeter Wasser 350 Millionen Mark. In dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit mussten auch die Gas- und Wasserpreise ständig der Inflationsentwicklung angepasst werden.

Ab 1. November 1923 verkauften die Städt. Gas- und Wasserwerke Gutscheine für 1, 2 und 5 cbm Gas und Wasser und Gutscheine über 1, 2 und 5 Goldmark für den Stadtbezirk in der Polizeiwache, im Bezirk Bergerhof beim Postmeister Gottmann und im Wupperbezirk in der Metzgerei Johann Rüsing. Die für den Verkauf der beiden Gutscheinarten jeweils gültigen Umrechnungs- und Multiplikatoren waren sichtbar in den Verkaufsstellen auszuhängen.

Das Währungsgesetz von 1924, das die Gründung einer unabhängigen Reichsbank und die Einführung einer neuen Reichsmark vorsah, machte der Hyperinflation endgültig ein Ende.

Die Jahre von 1924 – 1929 gelten den Deutschen als „goldene Zwanziger“. In diesen Jahren wurde hauptsächlich als produktive Erwerbslosenfürsorge eine Reihe von größeren, bedeutungsvollen Projekten in Radevormwald und Umgebung ausgeführt.

In diesen Jahren wurde hauptsächlich als produktive Erwerbslosenfürsorge eine Reihe von größeren, bedeutungsvollen Projekten in Radevormwald und Umgebung ausgeführt. Im Ülfetal unterhalb der „Obersten Mühle“ entstand die größte Freiluftschwimmanstalt des Bergischen Landes, das „Ülfebad“. Am Eingang des Stadtwaldes „Kollenberg“ wurde eine schöne Waldparkanlage geschaffen, ein viel besuchter Erholungsort für die heimische Bevölkerung.

Das schon lange schwebende Projekt, eine Durchgangsverkehrsstraße durch das Ülfetal und weiter an der Wupper entlang bis Beyenburg zu schaffen, um eine bessere Verbindung mit dem Wupperbezirk und besonders mit den Wupperstädten Elberfeld und Barmen herzustellen, ist nach Überwindung großer Schwierigkeiten in Angriff genommen und teilweise bis Dahlhausen in jenen Jahren fertiggestellt worden. Um von der Stadt aus eine direkte Verbindung mit dieser um die Stadt herumführende Verkehrsstraße zu bekommen, wurde die Mühlenstraße ausgebaut.

Durch den Ausbau des Weges Eich – Borbeck – Hinüber wurden weiter einem Teil der Ortschaften des Landbezirkes längst ersehnte Wegeverhältnisse gegeben.

1924 Reinigung des Wasserleitungsnetzes und Errichtung einer Entsäuerungsanlage

Schon längere Zeit ergaben sich bei der Wasserversorgung Schwierigkeiten, da die Wasserleitungen durch die im Wasser enthaltene aggressive Kohlensäure sehr verkrusteten. Die Gas- und Wasserwerks-Kommission hatte sich in verschiedenen Sitzungen mit der Beseitigung dieses Übels befasst. So wurde dann am 4. Juni 1924 beschlossen, nach dem Gutachten des Professors Dr. Tillmanns in Frankfurt a. Main eine Entsäuerungsanlage im Pumpwerk Stoote einzubauen.

Die Marmorrieselung ist erstmalig 1908 in Frankfurt a. Main, des weiteren in Marktheidenfeld, Eisfeld (Thüringen) und in Haspe (Westfalen) angewendet worden und hatte sich inzwischen bestens bewährt.

Bevor man jedoch mit dem Bau der Entsäuerungsanlage beginnen konnte, war es unbedingt notwendig, das gesamte Rohrnetz, in dem sich im Laufe der Jahre eine dicke Rostkruste gebildet hatte, so dass teilweise die Rohre fast vollständig verstopft waren, einer gründlichen Reinigung zu unterziehen.

Mit diesen Arbeiten wurde die Firma Hannoversche Eisengießerei und Maschinenfabrik in Hannover beauftragt. Der Kostenaufwand belief sich auf 13.721 RM. Das Verfahren sah vor, dass die zu reinigenden Rohrstrecken abgesperrt und ein Reinigungskasten mit Turbine eingesetzt wurde. Die durch den Wasserdruck angetriebene Turbine wurde durch das Rohr gepresst, wodurch die Leitung förmlich ausgebohrt und von Rostansätzen befreit wurde.

Die Arbeiten zum Bau der Entsäuerungsanlage wurden an die Firma Klein, Schanzlin & Becker in Frankenthal (Pfalz) vergeben. Durch die Errichtung der Entsäuerungsanlage musste das Transformatorenhaus vergrößert werden. Diese Arbeiten wurden von der hiesigen Firma G. Lange & Co. ausgeführt. Die gesamte Anlage kostete seinerzeit 35.248 RM.

Am 6. Oktober 1926 wurde die bisherige, nicht mehr funktionierende Wasserstandsanzeige des Wasserturmes durch eine neue automatische Anlage von der Firma Telefon GmbH, Bauabteilung Elberfeld, ersetzt und eine neue Doppelleitung aus „Bronzedraht“ bis zum Pumpwerk Stoote für 3.600 RM neu verlegt.

| Entwicklung | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 |

| verkauftes Wasser in cbm | 119.737 | 120.697 | 136.893 | 165.598 |

| Stromverbrauch in kWh | 95.487 | 106.952 | 132.117 | 187.840 |

Der erhöhte Stromverbrauch in den Jahren 1926 und 1927 wurde durch den Betrieb der Entsäuerungsanlage verursacht, da das Wasser zusätzlich durch die neue Anlage gepumpt werden musste. Die Einwohnerzahl erhöhte sich im vorgenannten Zeitraum um 484 Personen auf insgesamt 11.907 Personen. Am 1.1.1925 betrug der Wasserpreis 35 Pfg. je cbm und wurde auf Grund der guten Ertragslage ab 1.1.1926 auf 30 Pfg. herabgesetzt.

Staffelung des Wasserpreises

In der Stadtverordnetenversammlung am 7.12.1927 trägt der Vorsitzende vor, dass Anträge von Großabnehmern, insbesondere der Reichsbahn, auf Staffelung des Wasserpreises eingegangen sind.

Mit Rücksicht auf die Reichsbahn, welche monatlich 1.500 cbm Wasser verbrauchte und damit gedroht hatte, ihre eigene Brunnenanlage wieder in Betrieb zu nehmen, beschließt die Versammlung folgende Preisstaffelung:

Die Wasserpreise in den Nachbarstädten waren wie folgt:

Ende 1927 waren bei den städt. Gas- und Wasserwerken als städt. Arbeiter beschäftigt:

Die Entlohnung erfolgte nach dem Tarifvertrag des Arbeitgeberverbandes Rhein.-Westf. Gemeinden e.V., Dortmund, und zwar alle nach Gruppe I.

In 1927 wurde das Rechnungswesen des Städt. Gas- und Wasserwerkes von der Kameralistik auf die doppelte kaufmännische Buchführung umgestellt.

Ein Blick in die Eröffnungsbilanz des Wasserwerkes zum 01. April 1927 gibt Auskunft über das seinerzeitige Wasserleitungsnetz:

Die Summe der Eröffnungsbilanz betrug 221.233 RM, Eigenkapital 116.233 RM (Eigenkapitalquote 52,5%). Das Wasserwerk war zu diesem Zeitpunkt schuldenfrei.

Durch die stetige Verlängerung des Wasserleitungsnetzes im Gemeindegebiet, vor allen Dingen durch die bemerkenswerte Erhöhung der Einwohnerzahlen (von 1925 bis 1928 um 19% auf 13.626 Einwohner) stieg der jährliche Wasserverbrauch von 1924 bis 1928 von rd. 120.000 cbm auf 181.000 cbm an, eine Steigerung von über 50 %.

Der tägliche Wasserverbrauch belief sich 1928 auf ca. 500 cbm, so dass der in 1899 gebaute Wasserturm mit seiner Speicherkapazität von 125 cbm nur eine Verbrauchsmenge für sechs Stunden fasste. Die Wasserförderungspumpen in Stoote waren jetzt täglich 18-20 Stunden in Betrieb. Durch den erhöhten Wasserbedarf wurde der Wasserspiegel im Brunnen ständig abgesenkt. Es wurde befürchtet, dass der Wasserstand bei längerer Trockenheit unter die Saughöhe der Pumpen fällt, eine Wasserförderung dann nicht mehr möglich ist.

Um den Wasserdruck im Leitungsnetz zu erhöhen, schlug die Gas- und Wasserwerks-Kommission vom 30.9.1929 vor, einen höheren Wasserturm mit einem Fassungsvermögen von 600 cbm zu bauen, der auch gleichzeitig als Aussichtsturm benutzt werden kann. Dieser Vorschlag fand in der Stadtverordneten-Versammlung auf Grund des hohen Herstellungsaufwandes keine Mehrheit, obwohl bereits 1926 eine Rücklage für einen neuen Turm über 15.500 Mark gebildet worden war.

1930 Wasserbassin in Herbeck

In der Stadtverordneten-Versammlung am 13. Mai 1930 stellt der Beigeordnete, Dezernent Dornseif, fest, dass die anfangs nur für den Stadtbezirk gedachte Wasserversorgungsanlage infolge der Ausdehnung des Leitungsnetzes auf weitere Stadtgebiete und bis zu den Wupperortschaften, den Anforderungen, welche besonders im Sommer entstehen, nicht mehr gewachsen ist.

„Der Brand des Wohnhauses Fax in der Altelandstraße hat erneut den Beweis erbracht“, so der Dezernent, „dass es in diesem Teil der Stadt nicht möglich ist, der Leitung genügend Löschwasser zu entnehmen, um dem Feuer erfolgreich zu Leibe gehen zu können. Inzwischen ist aber auch die Frage der ausreichenden Wasserversorgung in den übrigen Teilen der Gemeinde, vor allem im engeren Stadtgebiet, in ein akutes Stadium getreten“.

Auf Vorschlag des Beigeordneten beschließt die Stadtverordneten-Versammlung die Verlegung einer neuen Hauptversorgungsleitung DN 250 mm vom Wasserturm in Rädereichen bis zur Bredderstraße in der Innenstadt, ferner zur Entlastung des Innenstadtnetzes den Bau eines neuen Wassererdbehälters in der Ortschaft Herbeck.

Der neue Wassererdbehälter in Herbeck mit einem Fassungsvermögen von 200 cbm konnte bereits am 4. Jan. 1931 in Betrieb genommen werden. Nach der Auftragsvergabe der 2.080 m langen Hauptleitung am 25. Juli 1931 an die Fa. Kirsch in Essen konnten die Arbeiten noch im November 1931 zum Abschluss gebracht werden.

1935 wurde das Wasserleitungsnetz um 1,810 km erweitert, und zwar bis zur Ortschaft Niederdahl und bis zur Kleinsiedlung „Am Kollenberg“, ferner wurden Gussrohrleitungen DN 80 mm in der Feldstr., Alte-Land-Str., Ülfe-Wuppertal-Str., im Schröderweg und in Vorm Holte verlegt. Zum 31.12.1936 betrug die Gesamtlänge des Rohrnetzes 32,210 km mit 888 Wasserhausanschlüssen.

Erweiterung der Bevertalsperre

Im Bevertal ist in den Jahren 1896 – 1898 nach den Plänen von Professor Intze die erste größere Talsperre im Wuppergebiet mit einem Stauinhalt von 3,3 Mill. cbm Wasser gebaut worden. Sie diente dazu, den zahlreichen Triebwerken an der Wupper in Trockenzeiten Zuschusswasser zu geben und Hochwasserspitzen zurückzuhalten.

Sehr bald stellte sich jedoch heraus, dass die Sperre zu klein war. So kam es 1909 und 1925 nach starken Regenfällen und Schneeschmelze durch die Hochwasser führende und über die Ufer tretende Wupper in Wuppertal und Solingen zu großen Hochwasserschäden.

Der neu gegründete Wupperverband verwarf den alten Gedanken, die vorhandene Sperrmauer um 13 m zu erhöhen, und legte einen neuen Entwurf über den Bau eines Sperrdammes rd. 1.200 m unterhalb der alten Sperrmauer vor. Hierdurch konnte auch der Hochwasserüberlauf der Neyetalsperre durch einen Stollen mit der Bevertalsperre verbunden werden.

Am 21.12.1934 verkündete der „General-Anzeiger“ der Stadt Wuppertal, dass im Januar 1935 das große Bauwerk bereits beginnen kann, der Ausbau der Bevertalsperre eins der größten Projekte im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Bergischen Land sei. Man spricht von 440.000 Tagewerken, so dass über 1.000 Menschen für mehr als ein Jahr Arbeit finden. Die Bauarbeiten wurden 1938 zum Abschluss gebracht. Mit einem Stauraum von rd. 20,5 Mill. cbm gewährleistet die erweiterte Talsperre den so wichtigen Hochwasserschutz der Wupper und die Erhöhung der Niedrigwassermengen in Trockenzeiten.

Verleihung von Wassernutzungsrechten für die Stadtgemeinde Radevormwald

Durch die Erweiterung der Bevertalsperre war abzusehen, dass in den vierziger Jahren der Schachtbrunnen und das Pumpenhaus im schönen Wiesengrund des Bevertales überstaut und deshalb verlegt werden müssen.

Um die Versorgung der Stadt Radevormwald mit Trinkwasser auch in der Zukunft zu sichern, erklärte sich der Wupperverband mit Schreiben vom 25. Mai 1938 damit einverstanden, dass der Stadt das Brunnenrecht auf den kommunalen Grundstücken, die später auf den Wupperverband umgeschrieben wurden, verliehen wird.

Ein entsprechender Antrag auf Erteilung des dauernden Rechts, jährlich bis zu 540.000 cbm „unterirdischen Wassers“ (Grundwasser) zu fördern und im Versorgungsgebiet der Stadt Radevormwald zu verteilen, wurde von der Stadt Radevormwald am 05. November 1938 beim Regierungspräsidenten in Düsseldorf gestellt. Die Verleihungsurkunde des RP datiert vom 10. März 1942.

Bau eines neuen Brunnenhauses und Erweiterung der Brunnenstollen

Um nicht unnötig Zeit zu verlieren, wurde bereits in 1938 mit dem Bau eines neuen Brunnenhauses mit einem Schachtbrunnen, 16 m tief und 1,50 m breit, an der neuen Kreisstraße begonnen. Der ausgemauerte Schacht wurde durch einen neuen Verbindungsstollen von 105 m Länge mit dem alten Stollen verbunden. Um das Grundwasser des gesamten Tales zu erfassen, wurde der alte Stollen in süd-östlicher Richtung um ca. 70 m verlängert.

Damit Oberflächenwasser nicht in den Wassergewinnungsstollen eindringen konnte, wurde der alte Brunnenschacht wasserdicht zugemauert und die Stollentrasse auf einer Breite von 20 m mit einer 1,50 m dicken Lehmschicht versehen.

Bau des neuen Wasserwerkes in Stoote

Im März 1939 legte Architekt Ernst Schwanz die Planung für ein neues, modernes Wasserwerk mit Wächterwohnung und Luftschutzkeller vor. Die Rader Baufirma Ph. Kreckel & Söhne wurde mit der Errichtung des neuen Werkes beauftragt. Trotz der Kriegswirren konnte das Wasserwerk in 1940 fertig gestellt werden. Betriebsleiter Karl Inacker war für die Technik verantwortlich. Die Inbetriebnahme des Werkes erfolgte am 08. Januar 1941.

Bau einer neuen Zubringerleitung von Stoote bis zum Wasserturm

Die vorhandene Wasserleitung DN 150 mm war rd. 40 Jahre alt . Um die benötigte Wassermenge zum Wasserturm und ins Versorgungsnetz zu fördern, war der Bau einer neuen Leitung DN 250 mm unumgänglich. Am 9. Januar 1941 wurden die Erdarbeiten für die Herstellung der 2.850 m langen Wasserleitung und Verlegung eines Schwachstromkabels (10 Adern) beschränkt ausgeschrieben.

Obwohl diese Maßnahme als kriegswichtig anerkannt war, konnten die Tiefbauunternehmen den Auftrag wegen Arbeitskräftemangel vorerst nicht annehmen.

Erst im April 1942 gelang es der Fa. Bergmann, Hagen-Haspe, sieben Erdarbeiter aus Maastricht und Schiedam zu verpflichten. Auf Grund der „Luftlage“ wurde die Fertigstellung der neuen Versorgungsleitung für die Sicherung der Löschwasserversorgung immer dringender. Zur Verstärkung der Arbeitskräfte stellte der Kriegsgefangenen-Wachbezirk VI Remscheid zusätzlich 25 Kriegsgefangene, die in der hiesigen Landwirtschaft tätig waren, und eine Wachmannschaft für die Zeit vom 2. Nov. bis 29. Nov. 1942 zur Verfügung.

Anders war die Situation bei der Materialbeschaffung. Die vorsorglich im Juli 1940 disponierten Muffenrohre mit Schraubgewinde wurden in Teillieferungen per Bahn ab Dezember 1940 angeliefert. Ab März 1941 wurde das Rohrmaterial (Gesamtgewicht rd. 220 to) und die sonstigen Baustoffe mit Pferdefuhrwerken vom Bahnhof entlang der heutigen B 229 bis Rädereichen und dann über die Leitungstrasse durch unwegsames Gelände bis zum Wasserwerk Stoote transportiert.

Eine unglaubliche Leistung von Tier und Mensch! Zerbrochene Räder und Achsen wurden von der Firma Willy Bever, Rädereichen, Hufbeschlag und Wagenbau, an Ort und Stelle repariert.

Nachstehend die Namen der „Spediteure“:

Durch den enormen Einsatz aller Beteiligten konnte die neue Leitung am 15.12.1942 in Betrieb genommen werden.

In den Kriegsjahren 1943 – 1945 wurden keine weiteren Investitionen vorgenommen.

In den Kriegsjahren 1943 – 1945 wurden keine weiteren Investitionen vorgenommen.

In den letzten Kriegstagen brach die öffentliche Wasserversorgung durch Stromausfall zusammen. Als die Amerikaner in den Nachmittagsstunden des 12. April 1945 mit Artilleriebeschuss der Innenstadt den Angriff auf Radevormwald einleiteten, wurden Versorgungsleitungen durch Granaten schwer getroffen. Durch Brandmunition stand die Rochollsche Fabrik (Ecke Kaiserstr. / Bahnhofstr.) in hellen Flammen. Das Feuer griff auf benachbarte Gebäude über.

Noch während des amerikanischen Beschusses gelang es der Feuerwehr, der auch Mitarbeiter des Städt. Wasserwerkes angehörten, eine Löschwasserleitung von „Spannagels Teich“ bis zu den Brandstellen zu verlegen und mittels einer Tragkraftspritze zu betreiben. Durch diesen mutigen und gewagten Einsatz konnten die Brandherde Rochollsche Fabrik, Studberg und Klüting lokalisiert werden.

Einen Tag später, und zwar am 13. April 1945, wurde der Wasserturm in Rädereichen von einem Jagdbomber beschossen. Der Turm erhielt einen Volltreffer in Höhe des Wasserbehälters. Der Stahlbehälter konnte jedoch umgehend repariert werden. Aus Gründen der Sicherheit wurden Besteigungen des Wasserturmes nicht mehr gestattet.

Ebenfalls entstand am 13. April durch Beschuss des „Fischerschen“ Hauses, vermutlich durch angreifende amerikanische Panzer, ein verheerendes Feuer, welches sich zunächst beidseitig die Kaiserstraße in Richtung Markt hinauffraß und dann auf die Hochstraße (heutige Bischof-Bornewasser-Str.) übergriff.

Es dauerte Tage, bis die öffentliche Wasserversorgung – wenigstens stundenweise – wieder in Betrieb genommen werden konnte. Für die Versorgung der Einwohner der Innenstadt wurde der auf dem Marktplatz befindliche städt. Brunnen mittels einer „Schwengel-Pumpe“ wieder in Betrieb genommen. Viele Einwohner nutzten auch die alten Hausbrunnen.

Bei Kriegsende bestand allgemein ein erheblicher Geldüberhang, der nicht durch ein entsprechendes Warenangebot gedeckt war. Deutschland besaß keine funktionsfähige Währung mehr, die Reichsmark war hoffnungslos zerrüttet.

Der Schwarzmarkt florierte, der Tauschhandel kam zu neuen Ehren. Hoch im Kurs standen naturale Nebenwährungen wie Schokolade, Kaffee oder ausländische Zigaretten. Mangel und Hunger bestimmten das alltägliche Bild.

In dieser schwierigen und unsicheren Zeit begrüßte die Stadtverordneten-Versammlung am 16. März 1946 die Absicht der Gas- und Wasserwerkskommission, die sich jetzt „Beirat“ nannte und aus vier Mitgliedern bestand, eine zweite Wasserhauptleitung DN 200 mm von der Bredderstr. entlang der Elberfelder Str. bis zum Bahnübergang Bergerhof und weiter in DN 150 mm bis zum Wasserbehälter Herbeck zu verlegen, um die Großabnehmer in Bergerhof sicher versorgen zu können.

Obwohl die Finanzierung durch eine in den Vorjahren gebildete Rücklage in Höhe von 272.000 RM gesichert war, konnte diese dringende Baumaßnahme nicht ausgeführt werden, da das Rohrmaterial nicht beschafft werden konnte.

Am 1. Mai 1947 trat der Wasserwerkswärter Ewald Busch in den verdienten Ruhestand. Zur Bedienung und Überwachung der Wassergewinnungs- und Förderanlagen in Stoote wurde Ewald Busch 1899 zunächst nebenamtlich, nach Erreichen einer täglichen Förderleistung von 150 cbm Wasser als „Maschinenmeister“ fest eingestellt.

Von der Volksbücherei bis zu modernen Büro- und Ausstellungsräumen

Als 1934 die Produktion von Leucht- und Brenngas bei den Stadtwerken eingestellt wurde und Ferngas kam, wurden die alten Betriebseinrichtungen in der „Gasanstalt“ abgebrochen. Es gab keine Kohlenbunker und russige Öfen mehr. Nur die Gasometer in den Außenanlagen blieben stehen und dienten als „Ferngasspeicher“.

Durch die große Aufräumaktion 1935 wurde im Gebäude des Gaswerkes viel Platz gewonnen. Es wurde eine Gaslehrküche eingerichtet, im ehemaligen Uhrenhaus die Ferngasübernahmestation untergebracht. Während sich die Büroräume der Stadtwerke im Rathaus befanden, wurde im Jahr 1946 im Betriebsgebäude des Gaswerkes die Städt. Volksbücherei eingerichtet.

1948 musste die bisher im Rathaus untergebrachte Verwaltung der Stadtwerke in das Gebäude des Gaswerkes umziehen, da die Büroräume dringend von der Stadtverwaltung benötigt wurden.

Als die Stadtbücherei 1952 ins Erdgeschoss des Rathaus umzog und dort eine zentralgelegene neue Unterkunft fand, war in den Räumlichkeiten wieder Platz für große Pläne, welche vom Architekten Günter Schanz ausgearbeitet wurden. Nach mehr als sechzig Jahren konnten die Stadtwerke endlich repräsentative Büro- und Ausstellungsräume einrichten. Neben verschiedenen Kücheneinrichtungen hatte der interessierte Bürger auch die Möglichkeit, sich über unterschiedliche Gasgeräte und Badezimmereinrichtungen zu informieren.

Im März 1948 gründen die westlichen Alliierten die Bank deutscher Länder, um die Landesbanken zu koordinieren.

Der Wiederaufbau erforderte dringend eine Reform der Währung. Nach geheimen Vorbereitungen verkündeten die drei Westmächte am 18./19. Juni 1948 das „Erste Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens“ und führten in den Westzonen die Deutsche Mark als gesetzliches Zahlungsmittel ein. Jeder Bewohner erhielt gegen Einzahlung von 60 Reichsmark zunächst 40 DM, weitere 20 DM zwei Monate später. Die Bevölkerung akzeptierte die neue Währung vom ersten Tag an. Über Nacht füllten sich die Regale in den Geschäften mit Waren aus gehorteten Beständen.

Die Währungsreform, der Übergang zur Marktwirtschaft und die Finanzmittel aus dem US-amerikanischen Marshallplan legen in der am 23. Mai 1949 gegründeten Bundesrepublik (Unterzeichnung des Grundgesetzes) den Grundstein zum „Wirtschaftswunder“.

Obwohl die Stadtwerke durch die Währungsreform ihr gesamtes Barvermögen verloren haben, wird die Hauptwasserleitung DN 200 mm von der Bredderstr. bis zum Behälter Herbeck in 1949 gebaut. Der Herstellungsaufwand beläuft sich auf 68.401 DM. Stolz berichtet der am 15. Januar 1948 zum Technischen Werkleiter ernannte bisherige Betriebsleiter Karl Inacker, dass beim Brand der Bäckerei Houwald Bremicker in Herbeck erstmals seit Jahren der Feuerwehr genügend Löschwasser zur Verfügung stand.

Über 9 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene mussten nach dem Krieg in Westdeutschland aufgenommen werden. Dies war nur durch Zwangsbewirtschaftung der Wohnungen möglich. Die „Flüchtlingswelle“ erreichte auch Radevormwald. Die Zahl der Einwohner und damit auch der Wasserverbrauch stiegen sprunghaft in die Höhe.

| Entwicklung | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |

| Einwohner | 14.615 | 15.182 | 17.074 | 17.131 | 17.642 | 17.837 |

| Wasserverbrauch in cbm | 307.510 | 309.646 | 352.282 | 424.168 | 461.173 | 481.052 |

Mit dieser Entwicklung hatte niemand bei der Planung des neuen Wasserwerkes gerechnet! Vorsorglich kündigte Werkleiter Karl Inacker am 11. Okt. 1949 an, dass für die zukünftige Sicherstellung der Wasserversorgung „Erweiterungen“ vorgenommen werden müssen.

Sachverständige gingen seinerzeit davon aus, dass in längeren Trockenperioden die Grundwasserschöpfung in Stoote auf eine Jahresmenge von 400.000 cbm zurückgehen könnte. Um Planungssicherheit zu bekommen, wurde am 20. Januar 1950 das Ingenieurbüro Fuchssteiner und A. Lang, Düsseldorf, damit beauftragt, ein Gutachten zur Sicherstellung der Wasserversorgung der Stadt Radevormwald für die nächsten 30 Jahre zu erstellen.

Der Gutachter bestätigte, dass die Wasserversorgung der Stadt Radevormwald aus der Stollenwasserfassung in niederschlagsarmen und trockenen Zeiten zukünftig nicht mehr einwandfrei durchgeführt werden kann, also nicht gewährleistet ist! „Die Versorgungslage ist ernst und erfordert dringende Maßnahmen zur Abstellung der jetzigen unhaltbaren Zustände“, so der Gutachter A. Lang. Nach seiner Wahrscheinlichkeitsrechnung ging der Gutachter davon aus, dass der jährliche Wasserverbrauch bis 1965 auf rd. 750 Tcbm und bis 1980 auf rd. 1,2 Mill. cbm Trinkwasser steigen wird (Tagesverbrauch 148 l je Kopf). Es fehlen also im Jahr 1980 bis zu rd. 800 Tcbm Wassser.

Als Sofortmaßnahme plädierte der Gutachter für die Herstellung eines Rohwasser-Verbundsystems mit der Neyetalsperre und Bau eines neuen Wasserhochbehälters mit einem Fassungsvermögen von mindestens 1.600 cbm in Wintershaus, da der Wasservorrat im vorhandenen Wasserturm (max. 125 cbm) bei einer Störung im Wasserwerk Stoote nur noch für 30 Minuten ausreicht!

In Gesprächen und Verhandlungen mit der Landesregierung Düsseldorf in 1950, an denen Vertreter des Wupperverbandes, des Wasserwirtschaftsamtes und der Stadtwerke Remscheid und Radevormwald teilnahmen, wurde festgestellt, dass eine Mehrwasserschließung im Bevertal bei Stoote betriebstechnisch, wirtschaftlich und insbesondere auch hygienisch nicht zu verantworten ist.

Um bis zu 800.000 cbm als Reserve für die Deckung des Spitzenverbrauches von Radevormwald vorhalten zu können, müsste der alte, seinerzeit als Fahrweg benutzte Staudamm, der etwa 70 m unterhalb des Wasserwerkes Stoote quer durch das Talsperrengebiet verlief, vollkommen erneuert werden, um ihn wasserdicht zu bekommen. Ferner müssten Grundablass und Überlauf eingebaut werden. Die Investitionskosten wurden auf 1,5 Millionen DM geschätzt.

Da die Bevertalsperre keine Trinkwassertalsperre ist und auch zukünftig nicht sein wird, auf der anderen Seite aus anderen Einzugsgebieten, z.B. im Tal der oberen Wupper, eine mengenmäßige Bedarfsdeckung nicht möglich ist, wurde der Bezug von Neyewasser als die allein richtige Lösung für Radevormwald für die nächsten Jahre angesehen.

In diesen Verhandlungen wurde auch deutlich, dass der Mehrverbrauch von Trinkwasser im Wupperverbandsgebiet (Wuppertal, Remscheid, Solingen, Radevormwald) in 30 Jahren schätzungsweise bis auf 50 Millionen cbm ansteigen wird. Es herrscht Einigkeit darüber, dass der Bau einer weiteren Trinkwassertalsperre im Dhünntal in absehbarer Zeit in Angriff genommen werden muss, dass diese Maßnahme auch durch Förderung und Umsetzung der „Verbundwasserwirtschaft“ im Verbandsgebiet des Wupperverbandes und darüber hinaus entsprechend zu unterstützen ist.

Obwohl die Stadt Remscheid befürchtete, durch die bevorstehende Eingemeindung der Orte Lennep und Lüttringhausen selbst Probleme bei der mengenmäßigen Wasserversorgung zu bekommen, stimmt Remscheid einer vertraglichen Regelung zu, welche die Entnahme von Rohwasser aus der sogenannten Neyeleitung in Hückeswagen vorsieht. Bei der Neyeleitung handelt es sich um eine Transportleitung mit einer lichten Weite von 700 mm, welche Rohwasser aus der Neyetalsperre ohne Pumpenbetrieb über eine Strecke von 12 km bis in die Eschbachtalsperre fördert.

Nach Verhandlungen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden und politischen Gremien konnte endlich am 18. August 1953 der Wasserbezugsvertrag mit den Stadtwerken Remscheid mit einer Laufzeit von 30 Jahren abgeschlossen werden. Nun ging es notgedrungen mit den Baumaßnahmen zügig voran. Architekt G. Schanz, Radevormwald, war für die Planung des Zwischenpumpwerkes in der Ortschaft Kleinberghausen (Hückeswagen) zuständig, als technischer Berater fungierte der Betriebsdirektor der Stadtwerke Hagen A. Inacker, ein Bruder des Techn. Werkleiters Karl Inacker.

Im Januar 1954 wurde das Radevormwalder Baugeschäft Ph. Kreckel und Söhne mit dem Bau des Pumpwerkes in Kleinberghausen und das Wuppertaler Bauunternehmen Köster und Adolphs mit der Herstellung der 3.800 m langen Verbindungsrohrleitung 300 mm l.W. und Verlegung eines Fernmeldekabels für die Steuerung der Pumpen in Kleinberghausen von Stoote aus beauftragt.

Bemerkenswert ist, dass 320 t Rohrmaterial von den Landwirten Willi Busch, Stootermühle, und Waldi Busch, Siepersbever, mit ihren Pferdefuhrwerken zu den Rohrlagerstellen in Eckenhausen und Girkenhausen transportiert wurden. Die Arbeiten konnten gegen Ende des Jahres abgeschlossen werden. Nach der Abnahme am 27.12.1954 durch das Wasserwirtschaftsamt Düsseldorf wurden die neuen Anlagen sofort in Betrieb genommen.

Der Herstellungsaufwand belief sich auf insgesamt rd. 425 TDM. Für die Finanzierung standen Eigenmittel nicht zur Verfügung. Die Landesregierung gewährte einen Zuschuss in Höhe von 20 TDM., so dass 400 TDM mit Landes- und Sparkassendarlehen zu finanzieren waren. Da das Wasserwerk auf Grund der hohen Investitionen bereits in den Vorjahren „rote Zahlen“ schrieb (1953 Jahresverlust 10.350 DM) musste der Wasserpreis ständig der Kostenentwicklung angepasst werden.

Trotz der schlechten Ertragslage musste 1953 die Wasserleitung DN 150 mm von der Ortschaft Im Hagen bis Herkingrade verlängert werden, um in den Wupperortschaften bessere Wasserdruckverhältnisse zu erreichen. Die Maßnahme kostete immerhin 69.587 DM. Die Landesregierung genehmigte eine Beihilfe in Höhe von 24.500 DM. Zum 31.12.1953 betrug die Wasserleitungslänge insgesamt 43,1 km.

Zwecks Regelung der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinden und Städte in NRW wurde am 1. Januar 1954 die sogenannte Eigenbetriebsverordnung erlassen.

Der Rat der Stadt sprach sich dafür aus, die Gas- und Wasserwerke als Eigenbetrieb der Stadt Radevormwald weiterzuführen. Die Betriebssatzung wurde entsprechend geändert.

Dem neu gebildeten Werksausschuss gehörten neun Mitglieder an:

Die Werkleitung bestand aus zwei Werkleitern, und zwar war der 1. Werkleiter StadtdirektorSchlehahn, der 2. Werkleiter Karl Inacker. Die konstituierende Sitzung des Werksausschusses mit der Wahl des ersten Vorsitzenden fand am 6. März 1953 statt.

Einrichtung eines technischen Zeichenbüros, Modernisierung der Buchhaltung und Erlass einer Dienstanweisung

Bis zum Jahr 1954 führte der techn. Werkleiter auch die Bestandspläne der Gas- und Wasserleitungen und erfasste auch handschriftlich die Aufmaße.

Um den Werkleiter zu entlasten und ihn bei der Planung und Ausschreibung von Rohrnetzerweiterungen zu unterstützen, wurde der techn. Zeichner Fredo Hedtmann eingestellt, der den Stadtwerken bis zu seiner Pensionierung die Treue hielt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden alle Geschäftsvorfälle und Buchungen handschriftlich festgehalten. Um die Finanz- und Anlagenbuchhaltung effektiver zu gestalten, wurde 1955 ein Continental-Buchungsautomat mit 13 Zählwerken beschafft, sehr zur Freude der damaligen Buchhalterin Elisabeth Ziemer. Am 12. April 1956 verabschiedete der Werksausschuss die erste Dienstanweisung für die Stadtwerke Radevormwald und gliederte die Verwaltung in eine kaufmännische und technische Abteilung auf.

1956 wurden ernsthafte Überlegungen angestellt, einen Hochbehälter in Rädereichen neben dem bisherigen Wasserturm mit einem Fassungsvermögen von 2.000 cbm Wasser zu erstellen. Dieses Bauwerk sollte mit einem Restaurationsbetrieb (Hotelbetrieb) und einer Aussichtsplattform ausgestattet werden.

Es stellte sich jedoch sehr schnell heraus, dass dieses Projekt nicht zu finanzieren war. Für die Planung und Projektierung des Erdbehälters in Wintershaus und der benötigten Verbindungsleitung DN 400 mm bis zum Anschluss an das Leitungsnetz in Rädereichen konnte wiederum Betriebsdirektor A. Inacker gewonnen werden.

Die Baumaßnahme verzögerte sich, da günstige Kreditmittel nicht zur Verfügung standen. Um zu verhindern, dass sich die Ertragslage des Wasserwerkes angesichts der bevorstehenden Kreditaufnahme nicht erheblich verschlechtert, wurde im Februar 1957 bei der Preisbildungsstelle des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr in Düsseldorf eine Erhöhung des Wasserpreises um 10 DPfg je cbm Wasser beantragt.

Der Referent Nachtsheim machte geltend, dass man mit Rücksicht auf die Hygiene den Wasserverbrauch durch eine derartige Verteuerung nicht einschränken sollte. Um aber die Wirtschaftlichkeit des Wasserwerkes in etwa sicher zu stellen, schlug der Referent vor, den Gaspreis, der ohnehin in Radevormwald an der untersten Grenze des Bundesgebietes liegt, um 2 DPfg. zu erhöhen. Unter dieser Voraussetzung genehmigte die Preisbildungsstelle eine Erhöhung des Wasserpreises um 5 DPfg.je cbm.

Um keine Zeit zu verlieren, wurde bereits im November 1956 ein entsprechend großes Grundstück in Wintershaus, auf der höchsten Erhebung in Radevormwald und des Rheinlandes gelegen, von dem Landwirt Wilhelm Osenberg, Hahnenberg, käuflich erworben und die erforderlichen Baugenehmigungen mit großartiger Unterstützung durch das Wasserwirtschaftsamt Düsseldorf eingeholt.

Im Herbst 1957 war es soweit. In seiner Sitzung am 11. Oktober 1957 gab der Werksausschuss grünes Licht für den Abschluss eines Kommunalkredites in Höhe von 530.000 DM für den Bau des Erdbehälters, einer 2.340 m langen Zubringerleitung DN 400 mm bis Rädereichen und Mitverlegung eines Fernmeldekabels zwecks automatischer Steuerung der Förderpumpen im Wasserwerk Stoote.

Am 26. Februar 1958 wurde das hiesige Bauunternehmen Ph. Kreckel u. Söhne mit dem Bau des Erdbehälters beauftragt und die Rohrverlegungsarbeiten vergeben. Mit dem Bau des Erdbehälters wurde Anfang Juni begonnen und teilweise in Nachtarbeit vorangetrieben. Bereits am 24. Oktober 1958 wurde das Richtfest in der Gaststätte Helmich in Rädereichen zünftig gefeiert.

Die „Westdeutsche Rundschau“ schrieb am 25. Oktober 1958: Auf dem Gremmelsberg ist innerhalb weniger Monate ein mächtiger Betonklotz entstanden, der 38 m lang, 15 m breit und 4 m hoch ist. Es sind etwa 800 cbm Beton und über 50 Tonnen Moniereisen verarbeitet worden. Der Klotz enthält zwei Kammern mit je 1.000 cbm Fassungsvermögen. Um eine Kammer zu füllen, muss die Pumpstation Stoote zehn Stunden lang Wasser nach Wintershaus pumpen. Der durchschnittliche Tagesbedarf der Stadt liegt bei 1.700 cbm Wasser. Nach der ersten Probefüllung wird der jetzt etwas unheimlich und nackt wirkende Betonklotz mit 2.600 cbm Erdreich umgeben. Später wird auf der Böschung Gras wachsen, so dass man von außen nicht wahrnehmen kann, dass unter der grünen Decke 2.000 t Wasser lagern.

Am 24.11.1958 wurde der neue Erdbehälter in Betrieb genommen. Der fast sechzig Jahre alte Wasserturm in Rädereichen hatte ausgedient und wurde stillgelegt.

Am Schützenfest-Samstag, dem 13. Juni 1959, wurde das jahrzehntelange Radevormwalder Wahrzeichen um 10:45 Uhr von den Sprengmeistern Peter und Else Schauf, Langenfeld, gesprengt. Verbittert stellte der General-Anzeiger am 15. Juni 1959 fest: „Wasserturm Rädereichen verschwand / Chance für Fremdenverkehr verpasst“.

In den sechziger Jahren wurde schwerpunktmäßig das Wasserleitungsnetz durch Neuverlegungen mit größeren Weiten saniert und ausgebaut.

Es wurden neue Industrie- und Wohnbaugebiete an das öffentliche Netz angeschlossen, insgesamt auf einer Länge von rd. 18 km. Besonders der Ausbau der B 229 im Jahre 1969 von der Ülfe-Wuppertal-Str. bis zur Innenstadt kam dem Wasserwerk sehr gelegen. Bei dieser Gelegenheit wurde die Wasserhauptleitung auf einer Länge von 700 m erneuert.

Dhünn-Talsperre

Durch den sich in den fünfziger Jahren abzeichnenden erheblichen Wassermehrbedarf der bergischen Städte fasste 1959 der Wupperverband den Beschluss zum Bau der „Vorsperre im Tal der Großen Dhünn“ mit einem Stauvolumen von 7,4 Millionen cbm.

Der Zweckverband Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper (WVV) wurde am 25. Januar 1960 gegründet. Das Rohwasserpumpwerk und die Trinkwasseraufbereitungsanlagen für die Belieferung der Verbandsmitglieder wurden schon 1963 in Betrieb genommen.

Als die Werkleitung der Stadtwerke Remscheid Ende der sechziger Jahre signalisierte, dass der mit Radevormwald abgeschlossene Wasserlieferungsvertrag auf keinen Fall verlängert wird, sah der Rat der Stadt Radevormwald sofortigen „Handlungsbedarf“ und beschloss nach umfangreichen Beratungen am 19. Januar 1971 den Beitritt zum Zweckverband „Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper“, um die zukünftige Wasserversorgung Radevormwalds aus der Vorsperre und später nach Fertigstellung in 1985 aus der Dhünn-Talsperre zu sichern.

1972/1973 verlegte der WVV die Zubringerleitung vom Erdbehälter in Bergisch-Born bis zum Vorratsbehälter in der Ortschaft Espert. Dort errichteten die Stadtwerke Radevormwald ein Pumpwerk mit einer stündlichen Leistung von 300 cbm Wasser. Für die Anbindung des neuen Pumpwerkes an das Netz wurde 1974 eine Transportleitung NW 400 mm über 977 m bis zum „Kreuz“ gebaut. Die Umstellung des Wasserbezuges auf den WVV erforderte eine Investition in Höhe von 1,2 Millionen DM.

Wasserverbund

Infolge der abnehmenden Wasservorräte in der Dhünntalsperre auf Grund einer längeren Trockenzeit musste im Verbandsgebiet im Jahr 1975 zu Sparmaßnahmen in der Trinkwasserversorgung allgemein aufgerufen werden.

Die nicht zufriedenstellende Wasserkontingentierung aus der Großen Dhünn-Talsperre veranlasste den WVV zum Verbund mit dem Aggerverband. Notwendig wurde der Bau einer Trinkwasserleitung DN 800 über 12 km Länge zwischen Ommerborn und der Station Habenichts.

1978 konnten die Anlagen in Betrieb gehen. Von 1974 bis 1980 wurden vorsichtshalber die Wassergewinnungseinrichtungen und das Pumpwerk Stoote täglich zwei Stunden in Betrieb genommen und jährlich rd. 200.000 cbm ins Wasserleitungsnetz eingespeist. 1981 wurde das Pumpwerk in Stoote und das Zwischenpumpwerk in Hückeswagen mit der Verbindungsleitung bis Stoote mit Einverständnis des Wasserwirtshaftsamtes und der Bezirksregierung in Köln aufgegeben.

Nicht allein der Fleiß und die Zähigkeit der Bewohner des Bergischen Landes, nicht die Erträge der steinigen Ackerkrume oder der Wiesen- und Waldflächen in den engen Tälern, nicht etwa wertvolle Bodenschätze oder gar gute Verkehrsmöglichkeiten waren es, die dem Bergischen Land zum Wohlstand verhalfen, sondern die Wupper, der „fleißigste Fluss“ Deutschlands.

Baumaßnahmen und Veränderungen von 1975 – 2003:

1975 – Übernahme des Wasserleitungsnetzes in der Ortschaft Hahnenberg

Die erhebliche Verschlechterung der Qualität des Trinkwassers aus der Wassergewinnungsanlage der Wasserleitungs-gemeinschaft Hahnenberg führte dazu, dass die Gemeinschaft im Jahre 1975 beschloss, sich der öffentlichen Trinkwasserversorgung anzuschließen und die eigene Brunnenanlage außer Betrieb zu nehmen. Die Stadtwerke verlegten eine 397 m lange Verbindungsleitung NW 150 mm und übernahmen das rd. 400 m lange Verteilungsnetz.

1977 – Anschluss der Ortschaften Vor der Mark bis Filde an das öffentliche Netz

Durch den Ausbau der Trinkwasserversorgung bis zur Ortschaft Vor der Mark war es 1977 möglich, die Wasser-hauptleitung DN 100 mm über eine ca. 5 km lange Strecke entlang der Kreisstraße bis Filde mit einer Investitionssumme von 412 TDM auszubauen. Die Feuerwehr atmete auf, denn die Löschwasserversorgung für dieses Gemeindegebiet war sehr schwierig und konnte nur durch eine Versorgung über lange Wegstrecken bewerkstelligt werden. In Trockenzeiten waren die Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehr ständig unterwegs, um Trinkwasser in die leeren Hausbrunnen zu pumpen. Den selbstlosen Einsatz des Feuerwehrmitgliedes Otto Siebel, Leye, als Fahrer und Maschinist des TLF 16 der LG Wellringrade möchten wir hier besonders herausstellen.

1979 – Bau der Wasserhauptleitung von Önkfeld bis zur Flurstr.

Die Verlängerung der Wasserhauptleitung DN 150 mm von Önkfeld bis zum Bebauungsgebiet Flurstr. über eine Wegstrecke von rd. 2,7 km war für die Sicherstellung der Wasserversorgung in den Wupperortschaften von großer Bedeutung. Hierdurch wurden auch die Voraussetzungen geschaffen, die Versorgung der dortigen Fabrikationsstätten und der dort lebenden Menschen nach Stilllegung der Wülfing’schen Wasserversorgung problemlos zu übernehmen.

1991/92 Übernahme der Wasserversorgung in der Ortschaft Honsberg

Bis 1991 versorgte die Wasserleitungsgemeinschaft Honsberg die Dorfbewohner mit Trinkwasser aus eigenen Brunnenanlagen. Durch verstärkten Wohnungsbau stieg der Wasserbedarf in Honsberg an und führte zu Schwierigkeiten bei der Versorgung, besonders in Trockenzeiten. Da das alte Wasserleitungsnetz außerdem dringend saniert werden musste, gab die Wasserleitungsgemeinschaft die Wasserversorgung auf. Die Stadtwerke übernahmen das Versorgungsgebiet und verlängerten die Wasserhauptleitung von der Ortschaft Heidersteg bis Honsberg. Ferner wurde das gesamte Versorgungsnetz in der Ortschaft Honsberg auf einer Länge von 1.490 m erneuert. Die Kosten beliefen sich auf rd. 479 TDM.

1993 – Bau einer Druckerhöhungsanlage in der Ortschaft Eich

Um den Wasserdruck in den höher gelegenen Hofschaften Richtung Borbeck und Hahnenberg zu verbessern, wurde in der vorgenannten Ortschaft eine Druckerhöhungsanlage errichtet, welche auch in der Lage ist, genügend Löschwasser vorzuhalten.

1994 – Verlängerung der Zubringerleitung von Wintershaus bis zur Wasserturmstraße

Die 1957 vom Erdbehälter Wintershaus bis zur B483 verlegte Zubringerleitung NW 400 mm wurde 1994 auf einer Länge von 320 m bis zur Wasserturmstr. verlängert, um die Leistungskapazität zu erhöhen. Die Investitionskosten betrugen 294 TDM.

1998 – Gründung der Stadtwerke Radevormwald GmbH

Nach dem Willen des Stadtrates wurde Mitte 1998 die Gas- und Wasserversorgung aus dem Eigenbetrieb „Stadtwerke Radevormwald“ ausgegliedert und in die „Stadtwerke Radevormwald GmbH“ eingegliedert. Der Gesellschafter RWE brachte das Radevormwalder Stromverteilungsnetz in die neue Gesellschaft ein.

2002 – Steuertechnik des Pumpwerkes Espert

Die technisch veralterte Steuerungstechnik im Pumpwerk Espert war im Laufe der Zeit störanfällig geworden. Sie wurde in 2002 durch den Einbau moderner Digitaltechnik ersetzt und mit einem Prozess-Leitsystem verbunden.

2003 – Erweiterung des Erdbehälters Wintershaus

Der durchschnittliche Trinkwasser-Tagesverbrauch liegt bei ca. 3.500 cbm. Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen, befasste sich die Werkleitung bereits 1989 mit entsprechenden Entwurfsplanungen. Aus Finanzierungsgründen wurde dieses Bauvorhaben jedoch immer wieder zurückgestellt. In 2003 war es aber endlich soweit. Durch Anbau zusätzlicher Kammern wurde das Fassungsvermögen des Erdbehälters in Wintershaus von 2.000 cbm auf 5.000 cbm erhöht. Die Geschichte der Trinkwasserversorgung der Stadt Radevormwald ist auf Grund vieler Umstände und Schwierigkeiten sehr lebendig und spannend.

Eins ist unbestritten: Alle Beteiligten, die Verantwortung für die Wasserversorgung unserer Heimatstadt Radevormwald in den zurückliegenden Jahrzehnten getragen haben, waren mit großem Engagement und Sachkenntnis dabei und darum bemüht, möglichst allen Einwohnern unserer Heimatstadt, das wichtigste Lebensmittel der Menschen in ausgezeichneter Qualität, in genügender Menge und zu bezahlbaren Preisen zu jederzeit zur Verfügung zu stellen.